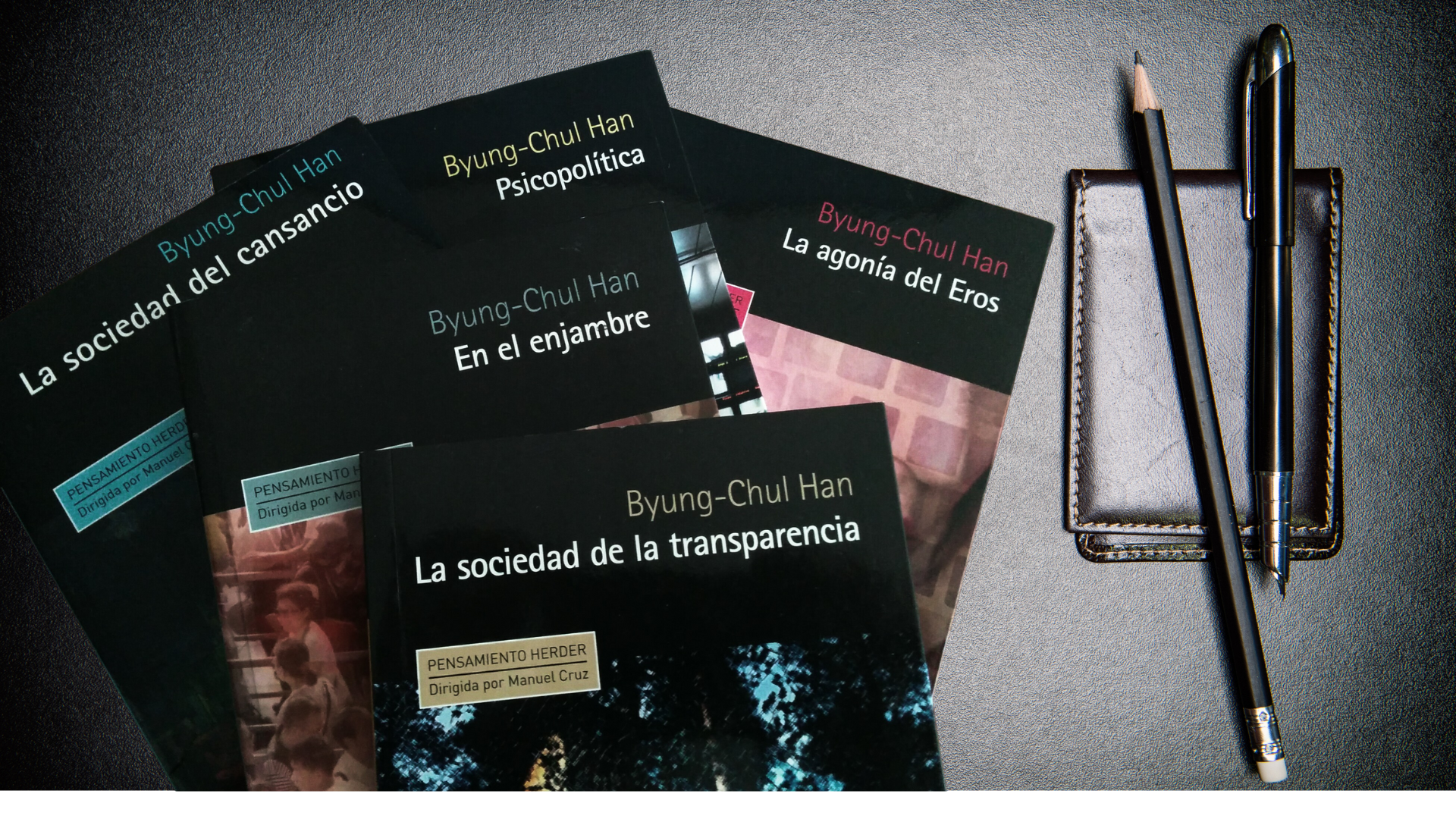

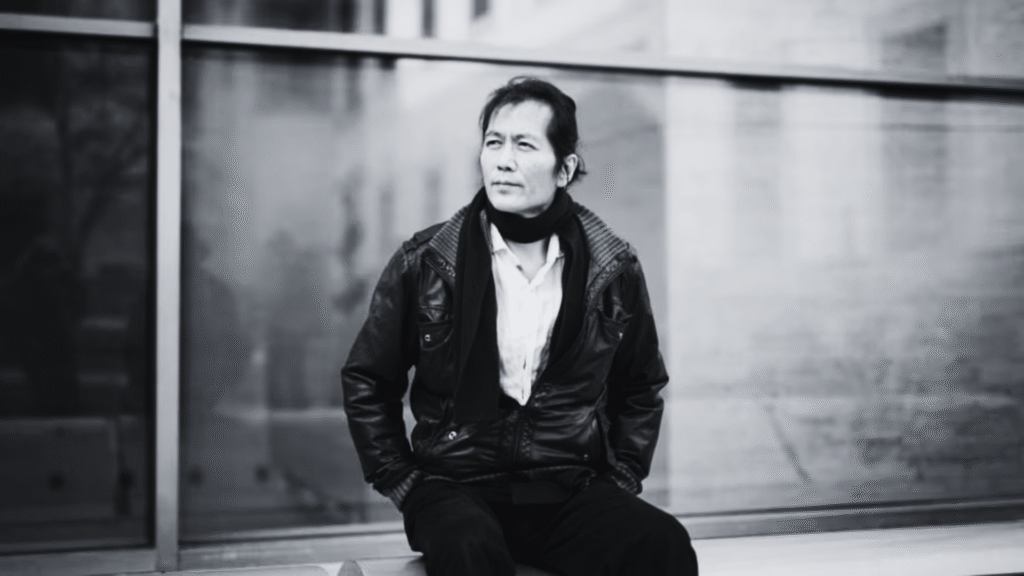

Hay que leer a Byung–Chul Han

Rogelio Rodríguez Muñoz, profesor de Filosofía, Editor

Ha sido distinguido recientemente con el premio Princesa de Asturias 2025 en Comunicación y Humanidades el pensador coreano Byung-Chul Han, doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo con una tesis sobre Heidegger, autor de una vasta producción intelectual que ya ha invadido nuestras librerías.

El primer libro suyo que conocimos fue La sociedad del cansancio, que trae un planteamiento que llama la atención y que se relaciona con esta época en que se privilegia absolutamente la eficacia y en que parece valorizarse exclusivamente el rendimiento: todo tiempo tiene sus enfermedades emblemáticas y las de este incipiente siglo que vivimos son de carácter neuronal. El panorama patológico de estos años se define por dolencias extendidas como la depresión, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TLP) y el síndrome de desgaste ocupacional (SDO)

Estas enfermedades –a diferencia de las del siglo pasado– no son infecciones, sino infartos causados por un exceso de positividad.

Byung-Chul Han señala que el siglo XX fue una época inmunológica, cruzado por pandemias de carácter bacterial o viral. Y lleva este esquema inmunológico a la categoría de paradigma definitorio de ese tiempo: la enfermedad viene de afuera, desde agentes extraños a lo propio. El siglo XX fue el siglo de la Guerra Fría, de las fronteras cercadas con muros, de las políticas de ataque y defensa, de la percepción de los otros como enemigos nuestros, de la resistencia agresiva a la negatividad de lo extranjero, por lo que claramente el procedimiento inmunológico se extendió más allá de lo biológico al ámbito de la sociedad en general. En este modelo social, el extraño –fuese o no hostil– debía ser eliminado a causa de su otredad.

Hoy, nos indica, se lleva a cabo de manera inadvertida un cambio de paradigma. La sociedad incurre progresivamente en una figura que abandona el esquema de organización y resistencia inmunológicas. Desaparece la otredad y la extrañeza. En su lugar comparece la diferencia, que no produce reacción inmunitaria. En la actualidad –acorde con el proceso de globalización que experimentamos– valoramos la diferencia, toleramos la diversidad, traspasamos las fronteras, lo extraño se sustituye por lo exótico y se convierte en artículo de consumo para turistas.

Rasgo fundamental del modelo inmunitario es la negatividad. Lo otro, lo extraño, penetra en lo propio tratando de negarlo. Lo propio perece ante la negatividad de lo otro si, a su vez, no es capaz de negarla. La profilaxis inmunológica, la vacunación, sigue el principio de la negación. Con la desaparición de la otredad, en nuestra época, también va desapareciendo la negatividad y las enfermedades neuronales del siglo XXI se producen ahora por exceso de positividad.

En nuestro siglo prima la identidad por sobre la diferencia. Con la apertura de las fronteras, los mercados comunes, las migraciones, la transculturación, la occidentalización de Oriente y la orientalización de Occidente, ya no se fortalecen las defensas de los organismos sociales formando anticuerpos (como en el siglo XX con su paradigma inmunológico), sino que lo mismo ocurre en todas partes, lo mismo se hace en todas partes, lo mismo se valora en todas partes. Y, en esta sobreabundancia de identidad y positividad, lo principal que se hace y valora es la actividad humana que maximiza la producción y que es rentable laboralmente.

Dice Byung-Chul Han que la prohibición, el mandato y la ley son, actualmente, reemplazados por los proyectos, las iniciativas y la motivación. La negatividad del deber se transforma en la positividad del poder. La antigua sociedad inmunológica se convierte hoy en la sociedad del rendimiento.

El exceso de positividad se manifiesta como sobrecarga de estímulos, de informaciones y de impulsos. Esta agitación vertiginosa de la vida moderna, que nos empuja a trabajar sin descanso, nos conduce a una dramática condición: caemos en la fatiga, la depresión, la frustración, el aburrimiento, el dopaje y los trastornos neuróticos. Activos sin parar en una sociedad uniforme que nos impele a laborar y laborar como máquinas de rendimiento, somos presas de un agotamiento excesivo. La hiperactividad, que parece ser el rasgo esencial de la vida humana en todo el planeta, nos convierte asimismo en moradores de una sociedad del cansancio.