El “Mandala” y la Piedra Bruta

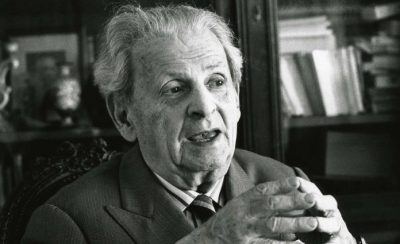

Pablo Ríos Ciaffaroni. Abogado

…comprendí que hay muchas formas de buscar la misma luz. Que no es necesario compartir los mismos ritos para tocar el mismo centro. Que un dibujo de arena puede contener más sabiduría que muchos libros. Y que una enseñanza sin palabras, si es vivida con verdad, puede cambiar a quien observa.

Algo se movía en el aire esa tarde, 30 de julio de 2025, en Santiago. Un leve murmullo sin voz, como si la ciudad recordara algo antiguo y sagrado. Caminaba solo por la comuna, rumbo a la Galería de Arte Factoría Santa Rosa, empujado por una intuición más que por una cita concreta. Sabía que unos monjes tibetanos: Tenzin, Sangay, Tashi, Phuntsok, Dundup, realizarían allí la construcción de un “mandala” de arena… pero lo que encontré fue algo mucho más profundo. No era solo un ritual budista. Era una enseñanza universal, viva, palpitante. Una revelación.

Arena sobre piedra

El lugar vibraba con una energía difícil de describir. No era ruido. Era una suerte de silencio cargado. Había incienso, sí. También música lejana, compuesta por cuencos, mantras, soplos. Pero lo que más impresionaba era la precisión. Los monjes tibetanos —serenos, pacientes, casi inmóviles— vertían arena coloreada desde instrumentos metálicos que resonaban como llaves abriendo puertas invisibles.

Los círculos que dibujaban no eran simples figuras decorativas. Eran geometrías vivas. Símbolos vivos. En cada trazo, sentí como si una parte de mí mismo se organizara. Pensé en las herramientas que alguna vez vi representadas en un templo simbólico: escuadra, compás, nivel, plomada. Aquella arena no era distinta de la piedra bruta: materia por labrar, caos en proceso de ser ordenado a través de la conciencia.

No necesitaba palabras para entender que allí, en ese acto repetido a lo largo de los siglos, había una lección poderosa de compasión: no era solo belleza estética, era amor en forma de geometría. La paciencia de los monjes no era solo técnica. Era espiritual. Cada partícula de arena colocada era una acción consciente dedicada al bienestar de todos los seres. Una compasión activa, operativa, universal.

Geometría del espíritu

El mandala avanzaba. Lo hacía en silencio, con precisión matemática, como si una inteligencia ancestral se desplegara a través de las manos de los monjes. Recordé entonces una enseñanza que había escuchado en otro contexto: “Todo símbolo es una llave. Todo símbolo abre una puerta del alma”.

El mandala no era un arte. Era un lenguaje.

Un código.

Un espejo.

Cada uno de sus elementos tenía algo que decirme. Las simetrías eran equilibrio. Los colores, vibraciones. Las deidades representadas, proyecciones del alma. Me sentí como quien contempla un mapa secreto del espíritu humano, un diagrama del viaje interior.

Y ahí fue donde comprendí una verdad luminosa: no se trataba de una religión. No había imposición de dogmas, ni conversiones, ni teologías. Lo que los monjes compartían con el mundo era una ética secular: una espiritualidad sin iglesia, sin templo físico, sin obligación doctrinal. Ética pura, profundamente humana, accesible a creyentes y ateos, a científicos y artistas, a cualquiera dispuesto a mirar hacia adentro.

Ese fue quizás el punto de mayor impacto para mí: no había exclusión. Solo apertura.

Destrucción sagrada

Después de días de trabajo meticuloso, sucedió lo que parecía inconcebible. Los mismos monjes que habían construido aquella obra sublime… comenzaron a destruirla. Con una vara delgada, arrastraban la arena hacia el centro, borrando lentamente cada línea, cada color, cada trazo perfecto.

Sentí un impulso irracional de impedirlo.

Pero en ese instante lo comprendí: la destrucción no era un final, era la enseñanza más poderosa del ritual. El mandala había cumplido su propósito. No había sido creado para perdurar, sino para disolverse. Para enseñarnos, con gesto y no con palabra, la verdad más difícil de aceptar: la impermanencia.

La arena fue recogida cuidadosamente. Guardada en un recipiente.

Nada de lo que amamos perdura. Todo fluye. Todo cambia.

Pero eso no lo hace menos valioso.

Lo consagra.

Recordé una frase que escuché en voz baja en un templo alguna vez: “No se trata de cuánto dura la forma, sino de cuán profundamente transforma”. El mandala no era eterno en su trazo… pero sí en su mensaje. Aceptar la impermanencia es, quizás, el primer acto real de libertad interior.

Compasión y tolerancia: los pilares invisibles

Cuando me alejaba del recinto, algo en mí había cambiado. Pensaba en la compasión, no como un sentimiento blando, sino como una energía estructural. Una forma de vida. Una elección. Lo que los monjes habían demostrado con sus gestos era una compasión radical: hacia todos los seres, hacia los visitantes curiosos, incluso hacia quienes no comprendían.

La tolerancia era otro de los pilares invisibles de ese mandala. Pero no una tolerancia superficial, del tipo “acepto que pienses distinto”. No. Era una tolerancia profunda, activa, comprometida: la comprensión de que cada ser humano recorre su camino con los medios que tiene, y que todos, sin excepción, merecen respeto.

La compasión y la tolerancia no eran valores complementarios en esta tradición. Eran los dos ejes de un mismo principio mayor: la interdependencia. Lo que hago al otro, me lo hago a mí. El daño que ignoro, lo hereda mi espíritu. El dolor ajeno es, de algún modo, el mío también.

Y todo eso —reflexioné— no requiere templos ni textos sagrados. Solo requiere conciencia.

Esa es la esencia de una ética secular auténtica.

Últimas palabras: La puerta interior

No me hice budista aquella tarde. Tampoco renuncié a mis caminos anteriores. Pero algo se reveló. Comprendí que hay muchas formas de buscar la misma luz. Que no es necesario compartir los mismos ritos para tocar el mismo centro. Que un dibujo de arena puede contener más sabiduría que muchos libros. Y que una enseñanza sin palabras, si es vivida con verdad, puede cambiar a quien observa.

Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela.

Tomé un lápiz. Dibujé un pequeño círculo en mi cuaderno.

Y escribí en el centro:

Compasión. Tolerancia. Impermanencia. Ética secular.

No sé aún dónde me llevará este nuevo símbolo. Pero lo seguiré.

Tal vez, solo tal vez, el verdadero templo se construya en el corazón, y no en la piedra. Y su arquitectura esté hecha no de columnas ni cúpulas, sino de estos cuatro principios sutiles que, una tarde en Santiago, resonaron como campanas invisibles dentro de mí.