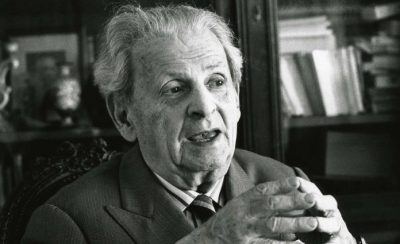

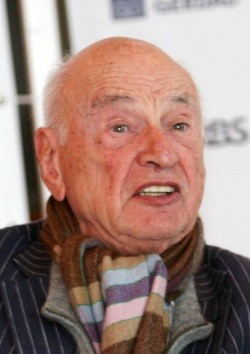

Edgar Morín: “El confinamiento está haciendo que nos demos cuenta de la importancia de la cultura”.

Edgar Morín: “El confinamiento está haciendo que nos demos cuenta de la importancia de la cultura”.

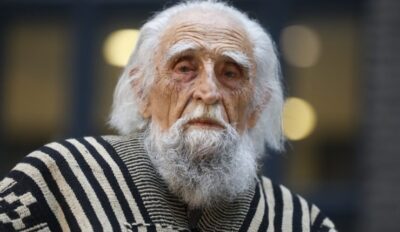

Edgar Morin, pensador francés, es uno de los filósofos contemporáneos de mayor renombre. A sus 98 años, este intelectual, reconocido por sus aportes al análisis del pensamiento complejo, respondió recientemente a un cuestionario que le hiciera llegar la redacción de El País, de España, en la que se refiere a temas de la coyuntura, en particular a los efectos de la pandemia coronavirus.

Portal Citerior recoge un extracto de aquella entrevista.

Pregunta.

La mundialización de la que habla ha creado un gran mercado global que, a través de la tecnología más avanzada, ha reducido considerablemente las distancias entre continentes. Pero esta reducción de las distancias no ha favorecido un diálogo entre los pueblos. Al contrario, ha fomentado el relanzamiento del cierre identitario en sí mismo, alimentando un peligroso soberanismo.

Respuesta.

Vivimos en un gran mercado planetario que no ha sabido suscitar sentimientos de fraternidad entre los países. Ha creado, de hecho, un miedo generalizado al futuro.

Y la pandemia del coronavirus ha iluminado esta contradicción haciéndola aún más evidente. Me hace pensar en la gran crisis económica de los años treinta, en la que varios países europeos, Alemania e Italia sobre todo, abrazaron el ultranacionalismo. Y, pese a que falte la voluntad hegemónica de los nazis, hoy me parece indiscutible este cierre en sí mismos.

El desarrollo económico-capitalístico, entonces, ha desatado los grandes problemas que afectan nuestro planeta: el deterioro de la biosfera, la crisis general de la democracia, el aumento de las desigualdades y de las injusticias, la proliferación de los armamentos, los nuevos autoritarismos demagógicos (con Estados Unidos y Brasil a la cabeza). Por eso, hoy es necesario favorecer la construcción de una conciencia planetaria bajo su base humanitaria: incentivar la cooperación entre los países con el objetivo principal de hacer crecer los sentimientos de solidaridad y fraternidad entre los pueblos.

La experiencia nos enseña que todas las graves crisis pueden incrementar fenómenos de cierre y de angustia: la caza al infractor o la necesidad de un chivo expiatorio, a menudo identificado con el extranjero o el migrante.

Pregunta.

Intentemos analizar esta contradicción en una escala reducida, tomando en consideración el microcosmos de las relaciones personales. La incursión del virus ha puesto en crisis la ideología de fondo que ha dominado las campañas electorales en estos últimos años: eslóganes como “America First”, “La France d’abord”, “Prima gli italiani”, “Brasil acima du tudo” han ofrecido una imagen insular de la humanidad, en la que cada invididuo parecer ser una isla separada de las otras (utilizando la bonita metáfora de una meditación de John Donne). En cambio, la pandemia ha mostrado que la humanidad es un único continente y que los seres humanos están ligados profundamente los unos a los otros. Nunca como en este momento de aislamiento (lejos de los afectos, de los amigos, de la vida comunitaria) estamos tomando conciencia de la necesidad del otro. “Yo me quedo en casa” significa no solo protegernos a nosotros mismos sino también a los otros individuos con los que formamos nuestra comunidad.

Respuesta.

Así es. La emergencia del virus y las medidas que nos obligan a quedarnos en casa han terminado por estimular nuestro sentimiento de fraternidad.

En Francia, por ejemplo, cada noche tenemos una cita en nuestras ventanas para aplaudir a nuestro médicos y al personal hospitalario que, en primera línea, asiste a los enfermos. Me he emocionado, la semana pasada, cuando he visto en televisión, en Nápoles y en otras ciudades italianas, a las personas asomarse a los balcones para cantar juntas el himno nacional o para bailar al ritmo de las canciones populares. Pero está también la otra cara de la moneda. La experiencia nos enseña que todas las graves crisis pueden incrementar fenómenos de cierre y de angustia: la caza al infractor o la de necesidad un chivo expiatorio, a menudo identificado con el extranjero o el migrante. Las crisis pueden favorecer la imaginación creativa (como ocurrió con el New Deal) o provocar regresión.

Pregunta.

A propósito de la solidaridad humana: ¿no le parece que los científicos en este momento están promocionando una colaboración internacional para buscar la derrota del virus? ¿La llegada de médicos chinos y cubanos en el norte de Italia no es una señal de esperanza?

Respuesta.

Esto es indiscutiblemente positivo. La red planetaria de investigadores testifica un esfuerzo hacia un bien común universal que cruza las fronteras nacionales, los idiomas, el color de la piel. Pero no se deben infravalorar los fenómenos de cohesión nacional: estar, lo recordaba antes, alrededor de los operadores sanitarios que trabajan en los hospitales. Muchos, sin embargo, son dejados fuera de estas nuevas formas de agregación solidaria: personas solas, ancianos y familias pobres no conectadas a la Red, sin contar a los que viven en la calle porque no tienen una casa. Si este régimen durara por un periodo largo, ¿cómo seguiríamos cultivando la relaciones humanas y cómo conseguiríamos tolerar las privaciones?

Pregunta.

Me gustaría que abordáramos otra vez el tema de la ciencia. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, las primeras relaciones entre Israel y Alemania se produjeron a través de los científicos. El año pasado, mientras visitaba el Cern de Ginebra con Fabiola Gianotti, vi alrededor de una mesa investigadores que procedían de países en conflicto entre ellos. ¿No piensa que la investigación científica de base, la que no espera ganar nada, pueda contribuir a promocionar en esta emergencia de la pandemia un espíritu de fraternidad universal?

Respuesta.

Claro que sí. La ciencia puede desempeñar un papel importante, pero no decisivo. Puede activar un diálogo entre los trabajadores de diferentes países que en este momento trabajan para crear una vacuna y producir fármacos eficaces. Pero no se debe olvidar que la ciencia es siempre ambivalente. En el pasado, muchos investigadores han trabajado al servicio del poder y de la guerra. Dicho esto, yo confío mucho en esos científicos creativos y llenos de imaginación que ciertamente sabrán promocionar y defender una investigación científica sólida y al servicio de la humanidad.

La red planetaria de investigadores testifica un esfuerzo hacia un bien común universal que cruza las fronteras nacionales, los idiomas, el color de la piel.

Pregunta.

El virus ha conseguido hacer explotar también los límites de la rapidez. El confinamiento en nuestras casas nos ha ayudado a redescubrir la importancia de la lentitud para reflexionar, para entender, para cultivar los afectos.

Respuesta.

Me parece indiscutible. La epidemia, con las restricciones que ha generado, nos ha obligado a realizar una saludable desaceleración. Yo mismo he notado un fuerte cambio en mi ritmo cotidiano: ya no es cronometrado y jalonado como lo era antes. Cuando dejé París para vivir en Montpellier ya noté un notable cambio en el desarrollo de mis jornadas. Ahora, con mayor conciencia, me estoy (nos estamos) reapropiando del tiempo. Bergson había entendido bien la diferencia entre el tiempo vivido (el interior) y el tiempo cronometrado (el exterior). Reconquistar el tiempo interior es un desafío político, pero también ético y existencial.

Pregunta.

Precisamente ahora nos damos cuenta de que leer libros, escuchar música, admirar obras de arte es la manera mejor de cultivar nuestra humanidad.

Respuesta.

Sin duda. El confinamiento está haciendo que nos demos cuenta de la importancia de la cultura. Una ocasión —a través de estos saberes que nuestra sociedad ha llamado injustamente “inútiles” porque no producen ganancias— para comprender los límites del consumismo y de la carrera sin pausa hacia el dinero y el poder. Habremos aprendido algo en estos tiempos de pandemia si sabemos redescubrir y cultivar los auténticos valores de la vida: el amor, la amistad, la fraternidad, la solidaridad. Valores esenciales que conocemos desde siempre y que desde siempre, desafortunadamente, terminamos por olvidar.