Una adictiva locura Peripecias de un productor artístico

Por Roberto Rivera Vicencio

Escritor

En qué se diferenciaría, me pregunto, un productor artístico de un animador cultural, este nuevo oficio que comenzó a instalarse como se dice hoy desde hace algunos años en la escena del arte y la cultura, y que ocurrió -pareciera- cuando el estado insufló dineros “al ecosistema del mercado cultural” dando pie a una tarea que antes desarrollaban los mismos actores, escritores, pintores, músicos, etc.

Sin duda cada palabra y expresión lleva en su seno, o porta sus sentidos semánticos que la diferencian de algo que significa lo mismo pero es otra cosa; recuerdo la palabra trote por ejemplo cuando el Club Suplementeros nutría a Chile de los mejores maratonistas y fondistas de Sudamérica e incluso Iberoamérica y hasta atletas de medalleros olímpicos como Manuel Plaza; pues bien, recuerdo, esos extraordinarios maratonistas salían a trotar cuando entrenaban; luego, y cuando los jinetes y boxeadores salieron a bajar de peso trotando por descampados y pistas de arena como la del Hipódromo Chile, ellos ya hacían footing, no trotaban, hacían footing; y muy pronto se puso de moda entrenar por los campos y senderos y los atletas salieron a los campos, pero ninguno trotaba ni hacía footing, que sonaba como de otro orden, un poco ordinario para su estirpe, entonces ya se hacía croos country, y así popularizado el mantener un buen estado físico acorde a los tiempos de velocísima circulación del dinero, el estrés y el dinero plástico, la otrora gimnasia bancaria con su prestigiada barriga cayó en desuso y fue reemplazada por el jooging primero y después running como prácticas habituales del profesional medio, cuando ya nuestro Chile ni siquiera tenía un fondista que diera una marca para llegar a representarnos en una olimpíada.

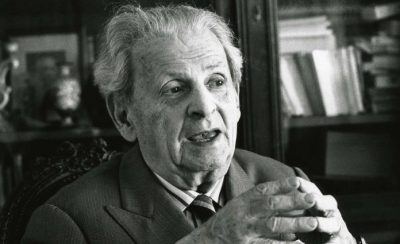

Así las palabras y expresiones y su entorno semántico como es del caso, de productor artístico a animador cultural, que no son lo mismo, porque un productor artístico era, a la vez de ser un hombre o mujer, o un ser que amaba la cultura y la disciplina, el teatro para el caso, las tablas, el escenario, y a la vez un empresario con contabilidad, pago de impuestos y responsabilidades de arriendos, sueldos, permisos, seguros, relaciones públicas, difusión y publicidad, etc. Caramba, es decir, un monstruo de gestión y de exposición y riesgo; así, en esa dimensión Ricardo Stuardo asumió y recreó el teatro chileno en la época más oscura y demencial del país. Riesgos, corriendo todos los riesgos del mundo, caso que no ocurre con nuestros “animadores culturales” que vienen bien refugiados con proyectos aprobados de platas públicas y a veces da la idea que ni siquiera aman el oficio artístico, sino otros ingredientes asociados en los que los honorarios juegan su rol; el tiempo nos muestra que incluso hay especialistas en ganar asignaciones y concursos, lo cual ha sido refrendado o institucionalizado con una serie de representantes de la cultura y los artistas, que en la práctica no los representan, en una suerte de burocracia cultural muy alejada del “productor artístico” del cual hablábamos. Digamos la instauración de una nueva, u otro sistema ecosistema cultural por sobre el anterior en cuyo centro de poder y decisiones escasamente se puede encontrar un artista, otros deciden, tanto así que por ejemplo en el anterior premio nacional de literatura, no este último (Que había uno), no había un solo escritor dirimiendo el premio, lo cual de alguna manera muestra la distancia entre footing y jooging, y entre productor artístico y animador cultural.

Pero bien, otro tiempo, ante un libro tan entretenido como este con todos los ingredientes de la escena teatral, porque cabe preguntarse cuando a nuestro Ricardo Stuardo lo agarró la adictiva locura, cómo fue eso, porque nos encontramos con un exitoso abogado, de amplia cultura y relaciones que de pronto, abandona la gallina de los huevos de oro y todas esas muelles angustias del litigio y se vira, así como alguna vez el poeta que oficia en esos años de maestro de escuela y conjuntamente pasante de abogado para ayudar al deteriorado sustento familiar deja a su mujer ocho años mayor, Ana Hathaway y sus hijos Susana, Hamnet y Judit, y su natal Stratford-upon-Avon, para dirigirse a Londres, según se estima siguiendo la compañía de teatro y cómicos de lord Chambelán, cuando iban representando de un pueblo en otro, y allí de actor, y luego como productor artístico, dramaturgo, empresario dueño de un teatro, en fin, así hasta que abandona la locura y regresa a su pueblo natal; así también, no sabemos que magia, atrapa a nuestro Ricardo Stuardo y parte también a las tablas a la maravillosa aventura del teatro, a ese ser otro siendo el mismo, representar siendo, tomar los gestos, la voz de aquel personaje más vívido y auténtico que las personas con las que compartimos a diario, esa ficción más real de lo que nos ocurre día a día. Seguramente fue mucho de aquello fue lo que atrapó a Ricardo y lo sigue atrapando hasta ahora, esa adictiva locura, rememorar lo ocurrido en tiempos de oscuridad total, cuando asediaba la realidad más chata y una esquizofrenia demencial se apoderaba del sentido común, entonces como el Quijote que todo artista lleva adentro, se dejó llevar por esa adictiva locura que, seguro le aportó más que los miles de juicio que habrá ganado, porque también hablamos de un abogado exitoso, amante del cine que formó en aquellos tiempos también el Cine Arte Normandie, todo un ejemplo de emprender y triunfar, porque nada de esto habría existido sin el personaje Ricardo Stuardo Fuentealba, la maravillosa puesta de la Pérgola de la Flores en el Teatro Cariola, salvándolo de su muerte cuando se venía abajo, por desuso, por anemia intelectual, descomposición social, o apagón cerebral, Don Juan de Moliere, Carrascal 4000, Martín Rivas nada menos y compartir con figuras como la impecable Ana González, Franklin Caicedo que brillara en Buenos Aires adonde el teatro ocupa salas una cuadra tras otra.

En fin, nada más que agradecer este maravilloso y entretenido libro que es un registro de aquellos tiempos, de los esfuerzos y entrega de los artistas por humanizar un cotidiano brutal y degradado haciendo equipos, poniendo lo mejor de sí con un productor artístico que merece el más cálido y solidario aplauso.

(A propósito del reciente lanzamiento del libro “ Una adictiva locura: Peripecias de un productor artístico”. Signo Editorial, 118 páginas, del autor Ricardo Stuardo Fuentealba. Nota de la Redacción)